Subtotal $0.00

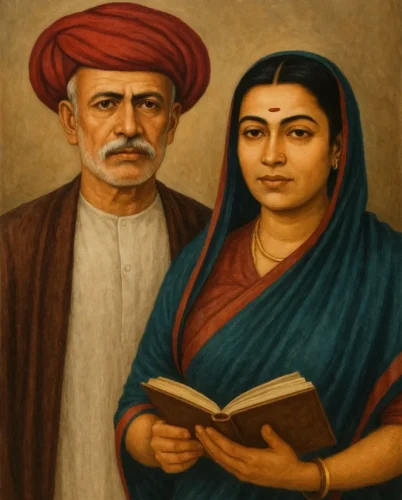

ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दो ऐसे महान लोग थे, जिन्होंने 19वीं सदी में भारत में जाति और औरतों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस समय समाज में ऊंच-नीच की भावना बहुत थी। दलितों और औरतों को कोई हक नहीं मिलता था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने इस अन्याय को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इस लेख में हम उनके जीवन, उनके काम, और समाज में उनके योगदान को समझेंगे।

ज्योतिबा फुले: एक नया सोच लाने वाले व्यक्ति

बचपन और शुरुआती जीवन

ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनका परिवार माली जाति का था, जिसे उस समय नीची जाति माना जाता था। उनके पिता गोविंदराव फूल और सब्जियां बेचते थे। उन्होंने ज्योतिबा को पढ़ाने का फैसला किया, जो उस समय नीची जाति के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था।

ज्योतिबा ने पहले मराठी में पढ़ाई की। फिर वे एक मिशनरी स्कूल में गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें समाज में नीची जातियों के साथ होने वाले भेदभाव का पता चला। एक बार, जब वे अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए, तो उन्हें उनकी जाति की वजह से अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। इस घटना ने ज्योतिबा के मन में समाज को बदलने की ठान लेने की भावना जगा दी।

ज्योतिबा की सोच और लेख

ज्योतिबा फुले ने समाज की पुरानी और गलत बातों को समझा। उस समय ब्राह्मण लोग वेदों और पुराणों के नाम पर समाज को नियंत्रित करते थे। ज्योतिबा ने कहा कि यह व्यवस्था नीची जातियों और दलितों को दबाने का तरीका है। उन्होंने अपनी किताब ‘गुलामगिरी’ (1873) में लिखा कि जाति व्यवस्था एक तरह की गुलामी है। उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था की तुलना अमेरिका में गुलामों के साथ होने वाले व्यवहार से की।

ज्योतिबा का मानना था कि पढ़ाई-लिखाई ही वह रास्ता है, जिससे नीची जातियां और दलित अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। उनकी दूसरी किताब ‘शेतकर्याचा आसुड’ (1882) में उन्होंने किसानों और मजदूरों की मुश्किलों के बारे में लिखा। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण लोग धर्म और रीति-रिवाजों का गलत इस्तेमाल करके नीची जातियों को दबाते हैं।

सत्यशोधक समाज की शुरुआत

1873 में ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज बनाया। इसका मतलब था ‘सच्चाई की खोज करने वाला समाज’। इस समाज का मकसद था कि सभी लोग बराबर हों, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। सत्यशोधक समाज ने जाति भेद, बाल विवाह, और विधवाओं के साथ होने वाले बुरे व्यवहार को खत्म करने की कोशिश की।

ज्योतिबा ने लोगों को बताया कि हमें पुराने रीति-रिवाजों और ब्राह्मण पुजारियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने शादी और अन्य रीतियों को आसान और सस्ता करने का तरीका बताया। सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में नीची जातियों और दलितों को अपने हक के लिए जागरूक किया। यह समाज उस समय के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था।

सावित्रीबाई फुले: भारत की पहली महिला शिक्षिका

बचपन और शादी

सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। उनका परिवार किसान था। उस समय छोटी उम्र में शादी होना आम बात थी। 9 साल की उम्र में, 1840 में, उनकी शादी 13 साल के ज्योतिबा फुले से हो गई। उस समय सावित्रीबाई पढ़ी-लिखी नहीं थीं, क्योंकि लड़कियों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था।

ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को पढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने घर पर ही सावित्रीबाई को मराठी और अंग्रेजी सिखाई। सावित्रीबाई बहुत मेहनती थीं और जल्द ही वे पढ़ने-लिखने में अच्छी हो गईं। ज्योतिबा ने उन्हें शिक्षिका बनने का प्रशिक्षण भी दिलवाया। यह उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि औरतों को घर से बाहर काम करने की इजाजत नहीं थी।

लड़कियों के लिए पहला स्कूल

1848 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने पुणे में लड़कियों का पहला स्कूल खोला। यह भारत में अपनी तरह का पहला स्कूल था। उस समय लोग मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाना गलत है। इस स्कूल को शुरू करने की वजह से सावित्रीबाई को बहुत विरोध झेलना पड़ा। जब वे स्कूल जाती थीं, तो लोग उन पर गंदगी फेंकते थे, गालियां देते थे, और पत्थर मारते थे। लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी।

इस स्कूल में सावित्रीबाई ने नीची जातियों और दलित लड़कियों को पढ़ाया। उन्होंने लड़कियों को न सिर्फ पढ़ना-लिखना सिखाया, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि वे बराबर हैं और अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। सावित्रीबाई का मानना था कि अगर औरतें पढ़ेंगी, तो वे अपनी जिंदगी बेहतर बना सकेंगी।

सावित्रीबाई की कविताएं और लेख

सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका ही नहीं, बल्कि एक अच्छी कवयित्री भी थीं। उनकी कविताएं बहुत आसान और प्रेरणादायक थीं। उनकी किताब ‘काव्य फुले’ (1854) में उन्होंने समाज की बुराइयों और औरतों की मुश्किलों के बारे में लिखा। उनकी कविताएं लोगों को जागरूक करती थीं और उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित करती थीं।

सावित्रीबाई ने कई पत्र और लेख भी लिखे। इनमें उन्होंने पढ़ाई के महत्व, औरतों के हक, और जाति भेद के खिलाफ अपनी बात रखी। उनकी लेखन शैली बहुत सरल थी, ताकि आम लोग भी उसे समझ सकें।

विधवाओं और बेसहारा औरतों के लिए काम

उस समय विधवाओं की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। समाज उन्हें बुरा मानता था और उन्हें कोई हक नहीं देता था। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय घर खोला। इस घर में विधवाओं को सम्मान के साथ रहने का मौका मिला।

सावित्रीबाई ने विधवाओं की दोबारा शादी करवाने का भी समर्थन किया। उन्होंने कई विधवाओं की शादी करवाई, जो उस समय के लिए बहुत साहसिक कदम था। इसके अलावा, उन्होंने गर्भवती विधवाओं और बेसहारा औरतों के बच्चों को बचाने के लिए एक अनाथालय भी शुरू किया। सावित्रीबाई ने एक अनाथ बच्चे, यशवंत, को गोद लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला।

ज्योतिबा और सावित्रीबाई का एक साथ योगदान

पढ़ाई में क्रांति

ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने पढ़ाई को समाज बदलने का सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने लड़कियों और नीची जातियों के लिए कई स्कूल खोले। 1852 तक उन्होंने पुणे में 18 स्कूल शुरू कर दिए थे। इन स्कूलों में दलित और नीची जाति के बच्चे पढ़ते थे।

उनके स्कूलों में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और बराबरी का पाठ भी पढ़ाया जाता था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने यह सुनिश्चित किया कि उनके स्कूलों में कोई जाति या लिंग का भेदभाव न हो। उन्होंने शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी, ताकि वे बच्चों को सही रास्ता दिखा सकें।

समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई

ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने कई सामाजिक बुराइयों, जैसे बाल विवाह, विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार, और छुआछूत, के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को बताया कि ये रीति-रिवाज गलत हैं और इंसानियत के खिलाफ हैं। सत्यशोधक समाज के जरिए उन्होंने लोगों को तर्क और विज्ञान पर चलने की सलाह दी।

उन्होंने छुआछूत को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। ज्योतिबा ने अपने घर में एक कुआं खोला, जिसका पानी सभी जातियों के लोग पी सकते थे। यह उस समय के लिए बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि दलितों को कुओं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी।

स्वास्थ्य और समाज सेवा

1897 में पुणे में प्लेग की बीमारी फैली। इस दौरान सावित्रीबाई और उनके बेटे यशवंत ने बीमार लोगों की मदद की। सावित्रीबाई ने एक अस्पताल खोला, जहां प्लेग के मरीजों का इलाज होता था। इस काम के दौरान सावित्रीबाई खुद प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च, 1897 को उनकी मृत्यु हो गई।

ज्योतिबा की मृत्यु 28 नवंबर, 1890 को हो चुकी थी। उनके जाने के बाद सावित्रीबाई ने उनके काम को आगे बढ़ाया और सत्यशोधक समाज को और मजबूत किया।

उनके विचारों का असर

डॉ. बी.आर. आंबेडकर पर असर

ज्योतिबा और सावित्रीबाई के विचारों ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर को बहुत प्रभावित किया। आंबेडकर ने ज्योतिबा को अपना गुरु माना। ज्योतिबा की किताब ‘गुलामगिरी’ ने आंबेडकर को दलितों के हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। ज्योतिबा की जाति के खिलाफ सोच और पढ़ाई पर जोर ने आंबेडकर को रास्ता दिखाया।

आंबेडकर ने सत्यशोधक समाज के विचारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारतीय संविधान में सामाजिक बराबरी को जगह दी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई के काम ने आंबेडकर को यह विश्वास दिलाया कि पढ़ाई और संगठन ही दलितों की आजादी का रास्ता है।

आज के भारत पर असर

ज्योतिबा और सावित्रीबाई के विचार आज भी भारत में महत्वपूर्ण हैं। उनकी पढ़ाई और बराबरी की सोच ने दलित और औरतों के आंदोलनों को नई दिशा दी। आज भारत में कई संगठन और लोग उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं।

सावित्रीबाई ने औरतों की पढ़ाई और हक के लिए जो काम किया, वह आज भी प्रेरणा देता है। उनके काम की वजह से आज औरतों को पढ़ाई के ज्यादा मौके मिल रहे हैं। ज्योतिबा की जाति के खिलाफ सोच ने सामाजिक न्याय की नींव रखी।

निष्कर्ष

ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले भारत के ऐसे महान लोग हैं, जिन्होंने समाज की गलत बातों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। उन्होंने दलितों और औरतों को पढ़ाई का मौका दिया और समाज में बराबरी लाने की कोशिश की। उनका सत्यशोधक समाज और उनकी किताबें आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं।

सावित्रीबाई की शिक्षिका के रूप में भूमिका और ज्योतिबा की क्रांतिकारी सोच ने भारत में सामाजिक बदलाव की नींव रखी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हिम्मत और मेहनत से कोई भी मुश्किल दीवार तोड़ी जा सकती है। आज जब हम जाति और लिंग भेद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ज्योतिबा और सावित्रीबाई का जीवन हमें प्रेरणा देता है।

उनके शब्दों में:

“पढ़ाई के बिना तरक्की नहीं, तरक्की के बिना आजादी नहीं।”

यह लेख उनके जीवन और काम को याद करने का एक छोटा सा प्रयास है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज को बदलने के लिए हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। उनकी विरासत हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी।